在城市的边缘、乡村的角落,一座座污水处理设施如同静默的守护者,维系着水环境的健康底线。然而,传统的“人工值守、定期巡检”模式,在应对站点分散、环境复杂、实时性要求高等挑战时,正日益显露其力不从心。远程监控技术如一道智慧之光,穿透物理距离的屏障,正深刻重塑着污水站运营管理的面貌。

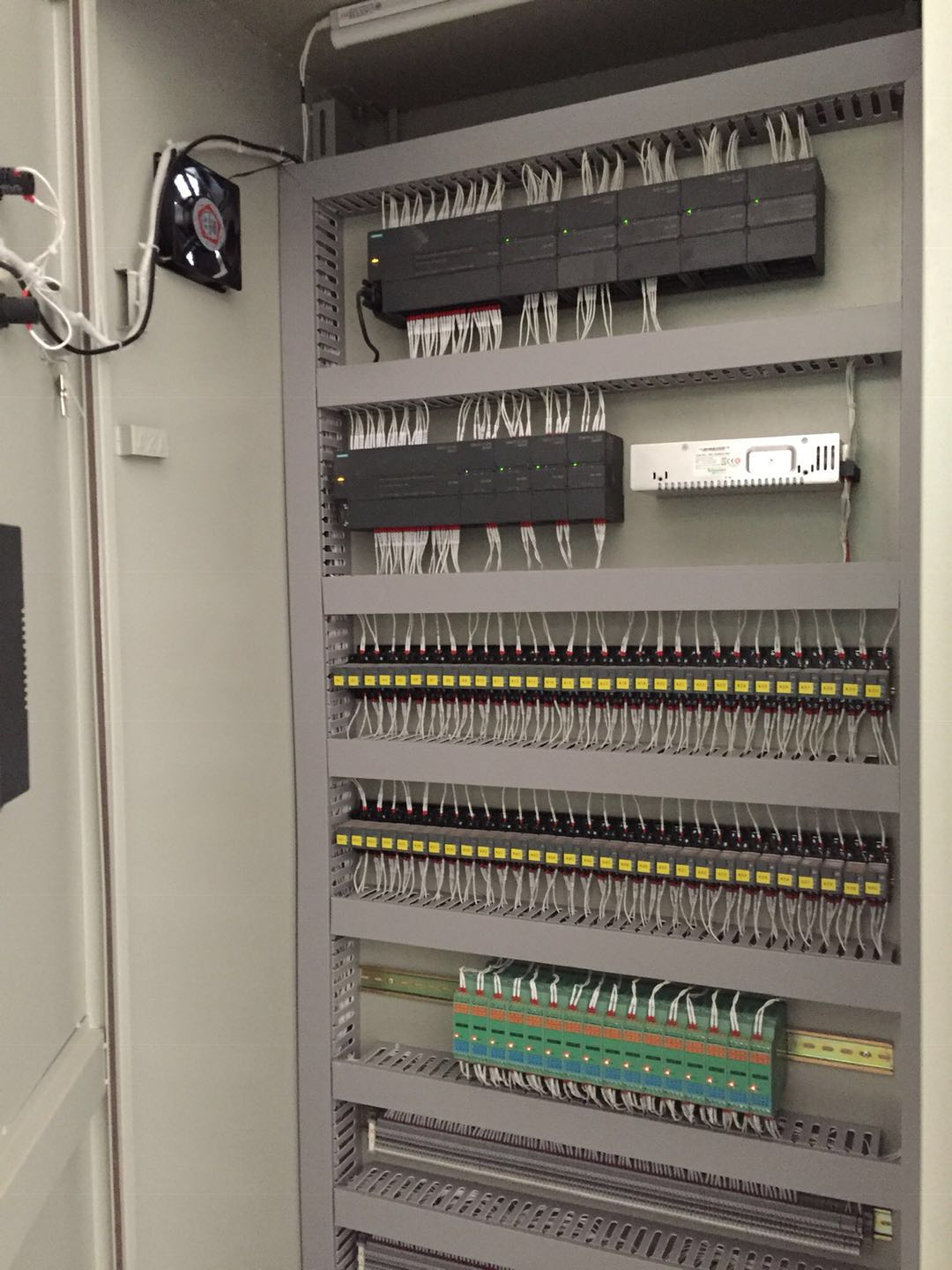

远程监控系统,绝非简单地将现场仪表读数搬上屏幕。它是一场从感知神经到决策大脑的全面革新。在感知层,一个精密而广泛的传感器网络如同敏锐的“耳目”,24小时不间断地捕获着污水站运行的关键脉搏:入口与出口的流量变化、pH值的微妙波动、溶解氧(DO)的浓度、化学需氧量(COD)、生化需氧量(BOD)、氨氮(NH3-N)、总磷(TP)等核心水质指标;同时,设备的运行状态——如水泵的启停、鼓风机的频率、格栅机的堵塞信号、阀门开度、关键位置的液位高度以及能耗数据——均被实时捕捉,编织成一张覆盖全流程的感知之网。

在传输层,数据通过高速、可靠的网络通道——如5G、工业以太网或成熟的物联网(IoT)技术——流向云端或中心服务器。这如同构建了一条条信息传输的“高速路”,确保海量数据能够低延时、高保真地汇聚于核心处理平台。

最核心的智能则蕴藏于云平台层。数据在此汇聚、存储,并接受深度分析。强大的数据处理引擎不仅能实时呈现各站点的运行状态,更能通过预设的智能算法进行趋势预判与异常识别。例如,系统能敏锐捕捉进水水质的突变,及时发出预警,防止后续工艺崩溃;能精准发现设备运行的异常征兆(如异常的振动或温升),在故障真正发生前发出警报,为预防性维护赢得宝贵时间;更能通过智能算法持续优化曝气量、加药量等关键控制参数,在保障出水稳定达标的前提下,最大限度地降低能耗物耗,实现“智慧”治污。

远程监控带来的变革远不止于技术层面,它深刻重塑了污水处理的运营范式:

变被动为主动:不再依赖人员亲临现场发现问题,系统主动识别异常并发出预警。暴雨来临前,系统可基于气象数据联动和实时水位监测,提前启动预案防止溢流污染;设备微小参数偏移时即触发维护工单,避免“小病拖大”。

变经验为数据驱动:告别依赖老师傅经验的传统模式,一切决策基于实时、准确、全面的运行数据。对出水水质进行连续、多维度监控,彻底替代过去依赖人工间断采样、实验室分析的滞后手段,确保每一滴处理后的水都经得起严格考验。

变分散为集约高效:一个中心化平台可轻松监控管理数十甚至上百个分散站点。运维团队无需奔波于站点之间,只需在监控中心或通过移动终端,即可掌握全局、调度资源、处理告警。人力资源配置得以优化,响应速度却成倍提升。

变粗放为精益优化:通过对历史运行数据的深度挖掘与机器学习,系统能不断自我进化,找出最优的运行策略。例如,根据每日水质、水量变化规律,动态调整曝气强度与碳源投加量,在达标基础上显著降低电耗与药剂成本,让每一分治污投入都产生更大效益。

尤其在应对极端天气挑战时,远程监控展现出无可替代的价值。当台风来袭或暴雨如注,站点周边环境往往异常危险,人员难以抵达。此时,远程系统成为唯一可靠的“眼睛”和“指挥棒”。工作人员在安全的后方,通过实时监控画面和关键参数(如进水激增、水位快速上涨、泵站状态),能果断远程操控设备(如启动备用泵、加大处理能力、暂时切换至应急模式),及时发布溢流预警信息,最大限度地减轻突发污染事件对环境的冲击,保障公共安全。

展望未来,污水站远程监控技术正朝着更深层次的融合与智能化迈进。数字孪生技术将构建起虚拟站点的精确镜像,在数字空间中进行各类工况的模拟推演与优化测试,为现实世界的运行提供最优决策支持。人工智能(AI)的应用将从辅助分析走向核心控制,实现更精准的工艺参数预测与自适应调整。区块链技术的引入则可确保关键运行数据、排放数据的不可篡改性与可追溯性,极大增强环保监管的公信力。

当远程监控的智慧之网覆盖每一座污水处理站点,我们守护的已不仅仅是几座设施的正常运转。它是对宝贵水资源更精心的呵护,是对脆弱水环境更坚实的屏障,更是对绿色未来更坚定的承诺。技术的深度应用让无形的污染治理过程变得清晰可控,让每一个数据都成为守护碧水蓝天的有力见证。远程监控技术的持续演进,正无声而深刻地重塑着我们与水环境的相处之道——一种更智慧、更高效、更可持续的方式。