奔腾不息的大江大河,滋养着中华文明,也带来挑战。在科技浪潮席卷全球的今天,水利工程正经历一场深刻的变革——信息化正从“锦上添花”走向“不可或缺”,成为现代水利治理体系的“智慧引擎”,以数字之力重塑人水关系。

水利信息化绝非孤立技术的堆砌,而是以物联网(IoT)、大数据、云计算、人工智能(AI) 等为核心的系统性变革。物联网如同敏锐的神经末梢,通过遍布库坝、河道、灌区的传感器网络,实现对水位、流量、水质、工程应力等关键参数的毫秒级捕捉。云计算平台则如强大的“水利大脑”,海量感知数据在此汇聚、存储与高速处理。人工智能技术进一步释放数据潜能——从洪水演进模型的智能推演,到旱情预警的精准识别,再到工程隐患的早期洞察,AI正成为水利决策的“超级参谋”。通信技术的飞跃,特别是5G与卫星通信的融合应用,则确保了信息在复杂地形与极端天气下的畅通无阻,编织起一张覆盖江河湖库的“无形天网”。

信息化为水利工程注入了前所未有的“智慧基因”,其赋能成效已清晰显现:

风险防控跃升“智”高点: 传统依赖人工巡查和经验判断的防洪减灾模式正被颠覆。信息化系统构建的“四预”(预报、预警、预演、预案)功能闭环,让防汛决策从被动响应转向主动驾驭。例如,在长江三峡工程,基于海量实时水文气象数据和智能算法的洪水预报系统,将预见期大幅延长,为三峡水库科学调度赢得宝贵时间窗口,2020年成功应对建库以来最大入库洪峰考验。

资源管理迈向“精”境界: 水资源时空分布不均的难题,在信息化精细化管理下正得到缓解。智慧灌区系统通过精准监测土壤墒情、作物需水规律,结合气象预报,实现供水按需、动态优化。大型跨流域调水工程如南水北调,借助覆盖全线的自动化监控与水量调度模型,确保“每一滴水的旅程”全程可控、高效利用。

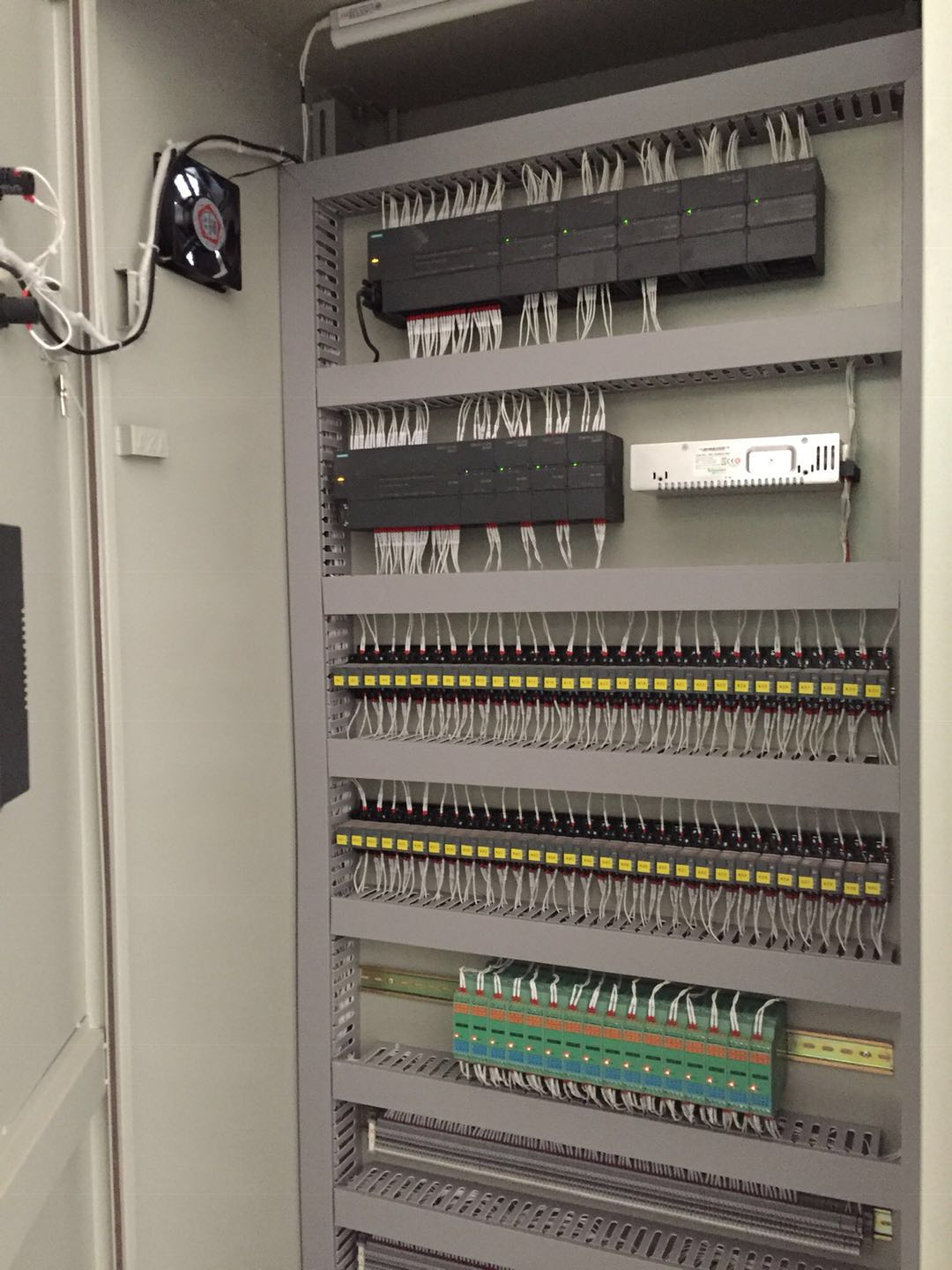

工程运维步入“新”纪元: 水利工程安全是永恒生命线。结构健康在线监测系统如同“数字医生”,对坝体位移、渗流、应力等指标进行24小时无间断“体检”。基于数据分析的预测性维护,能精准定位潜在风险点,变“事后抢险”为“事前防控”。数字孪生技术更在工程全生命周期管理中崭露头角,通过在虚拟空间构建高保真模型,为设计优化、施工模拟、运行推演提供强大平台支撑。

然而,水利信息化航程并非坦途,仍需突破多重挑战:

“数据烟囱”犹存: 部门间、地域间数据壁垒导致信息孤岛现象突出,跨层级、跨业务数据共享与协同分析阻力重重。

感知末梢“盲点”: 部分偏远地区、中小型水利设施监测覆盖不足,存在感知盲区,制约全域掌控能力。

核心技术“瓶颈”: 高端传感器、专业模型算法等关键核心技术自主可控水平有待提升,部分核心软件依赖进口。

人才队伍“短板”: 既懂水利业务又精通信息技术的复合型人才缺口显著,制约系统深度应用与创新。

展望未来,水利信息化将以“智慧水利” 为核心目标加速演进。数字孪生流域建设将从试点走向深入,构建覆盖物理流域全要素的虚拟映像。人工智能应用将更趋深化,赋能更精准的预测、更智能的调度决策。北斗导航、遥感技术应用将更加广泛,实现对水资源的“天-空-地”一体化立体监测。推动数据要素在水利领域的高效流通与价值释放,将成为提升整体效能的关键。

水利工程信息化,是以数字科技为笔,在江河大地书写的现代治水新篇章。它不仅是技术升级,更是治理理念的革新——从经验依赖走向数据驱动,从粗放管理迈向精准治理。当澎湃的数字之流深度融入奔腾的江河血脉,我们终将构筑起一个更具韧性、更富效率、更可持续的国家水网,以智慧之光,守护江河安澜、泽被万代。